成品人 vs 精品人:哪一种人生更能打动你的心?

“人生是否需要被定义为一件‘成品’,还是永远在路上的‘精品’?”这个看似抽象的哲学问题,正在成为当代年轻人反复思考的命题。当我们用这两个比喻来形容人生轨迹时,折射出的是对自我价值、成长节奏和社会期待的深层审视。究竟是追求“完美无缺的成品人”,还是成为“持续迭代的精品人”,或许决定了我们面对生活的态度与选择。

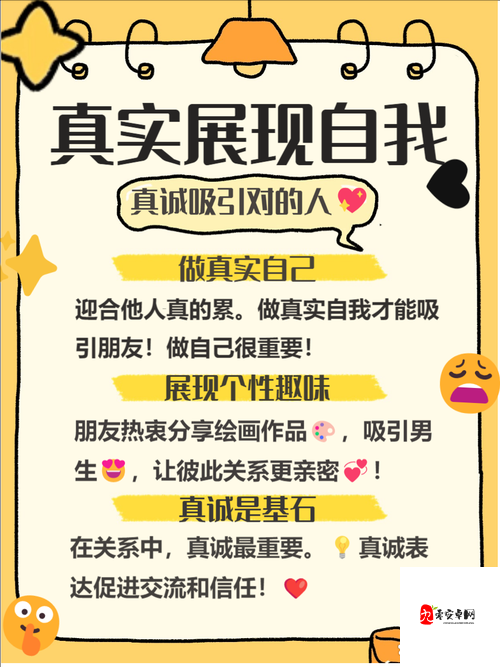

一、完美主义 vs 生命力:两种价值观的碰撞

成品人的理想图景建立在标准化的成功模板上——稳定的工作、完美的家庭、固定的社交圈层。就像一台精密仪器,每一个零件都经过精心调试,运行轨迹可预测、可复制。这种模式能满足社会对“合格成年人”的普遍期待,却也可能在预设的轨道上逐渐消耗真实的自我。

而精品人的生命特质更像一片自然生长的森林。每棵树都在遵循自身的基因密码向上攀援,枝桠交错中迸发出意想不到的生机。当我们将人生视为一件永未完成的艺术品,每一次蜕变都成为新的价值坐标,这种成长的张力往往能创造颠覆性的成就。

二、成长的进阶法则:价值沉淀的底层逻辑

成品人的成长公式倾向于固定产出模式:投入X时间+掌握Y技能=获得Z成果。这种线性思维虽然安全可靠,却容易陷入“努力≠收获”的困境。当外部环境发生剧烈变化时,建立在单一维度的成功往往会突然失效。

相比之下,精品人的进化论更注重动态系统的建立:保持学习迭代能力(知识储备),构建多元能力网络(跨界思维),建立情绪调节机制(心理韧性)。著名画家博伊斯曾说:“每个人都是自己作品的作者”,这种持续创作的生命状态,恰恰构成了真正的价值深度。

三、现代人的选择困境:被定义的焦虑

在数字化时代,社交媒体上光鲜亮丽的人设不断制造焦虑。我们是否该为了成为“完美成品”而压抑自己的独特节奏?那些标榜成功的人生模板,是否只是精心设计的营销话术?近期一项追踪研究显示,过分追求外在标准的年轻人中,有73%出现过严重的职业倦怠。

而选择精品人路线的人们往往能找到独特的生活韵律。硅谷知名孵化器负责人说:“最好的产品都是Beta版”。当我们将自己视为永远在测试的“beta版本”,每一次更新都能带来惊喜。诺贝尔奖得主卡费里坚信:“真正的智者永远保持学生姿势”。

四、通向真正的自我:两种成长模式的终局思考

当我们褪去标签化的外衣,在深夜独处时听到内心真实的回响:是更想成为一具完美运转的外壳,还是培育出真正有生命力的精神园林?这个选择不仅关乎个人发展路径,更影响着我们看待世界的方式。那些被历史记住的名字——不管是达芬奇还是张爱玲,他们留下的都不是成就清单,而是持续燃烧的心智火种。

在这个价值体系加速重构的时代,或许最重要的是找到属于自己的成长节奏。正如梭罗在瓦尔登湖中写下:“我永远都在往路上,而被塑造的人往往早夭”。当我们愿意在成长的土壤中保持生机勃勃的绿意,生命本身就会成为最动人的艺术品。