校花脱了裤子事件背后:我们该用怎样的态度面对校园热议话题

最近,一件所谓"校花脱了裤子让我❌"的事件在社交平台持续发酵。无数人争相转发、肆意揣测,却很少有人关心事情的来龙去脉。这种现象折射出当代年轻人面对争议性话题时的极端态度——要么刻意渲染,要么刻意回避。我们的讨论正在逐渐被流量的漩涡吞没,真正的思考空间却在不断缩小。

三个我们必须直面的社会现象

1. 标签化泛滥的当代困境

当"校花"这个身份与某种极端行为产生关联,网络空间立刻爆发出两种截然相反的声浪。有人将其视为校园风云人物的必然选择,有人将其妖魔化为行为不当的代表。这种非黑即白的标签化思维,恰恰暴露了我们对复杂人性的理解缺失。一个人的身份本就包含多元面向,用单一事件定义全部生命轨迹,无疑是认知暴力。

2. 言语暴力的隐蔽蔓延

在事件发酵过程中,一些带有明显暗示性的词汇被频繁使用。表面上看似调侃,实则暗含对个人声誉的攻击。这种披着幽默外衣的伤害,比赤裸裸的侮辱更令人不安。当我们习惯用夸张修辞形容他人选择,是否也正在破坏社会的言论边界?

3. 价值观念的代际碰撞

新生代群体追求个性解放的姿态,与传统教育中含蓄内敛的教条之间,始终存在张力。关键不在于某种行为本身对错,而在于如何建立包容对话的空间。就像某位教育学者所说:"面对差异,我们需要的不是立即判断,而是持续观察与沟通。"

构建健康讨论场域的三条路径

-

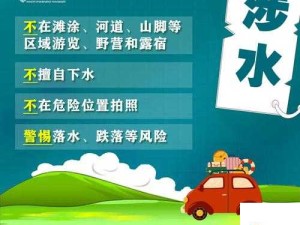

建立事实核查机制

在转发任何引发争议的内容前,不妨多问几个为什么。这个信息的来源是否可靠?呈现的画面是否完整?我们需要的不是快速表达,而是深度思考。 -

培养同理心对话

试着站在不同立场思考问题。如果我是事件当事人,会如何处理?如果是自己的亲友陷入类似困境,又会做出怎样的选择?这种换位思考能帮助我们突破认知盲区。 -

强化边界意识教育

在推崇个性化表达的同时,也要明确必要界限。真正在意个人价值的人,不会需要用违背自我原则的方式获得关注。

写在最后的话

回看这场持续数周的网络事件,最值得警惕的不是事件本身,而是我们处理争议的方式正在变得异化。当流量成为唯一衡量标准,真相往往被抛诸脑后。让我们试着用更成熟的态度对待年轻人的成长经历——毕竟,每个人都在用自己理解的方式突破成长的阵痛。这才是真实的人性,也是值得我们永远保有的信念。